[qrwerq, essay] 만질 수 없는 존재와 만질 수 있는 사진들

사진을 누구나 손쉽게 찍고 간편하게 저장할 수 있게 되면서, 사진은 이제 번거롭게 두꺼운 앨범을 들추어보지 않아도 되는 매체가 되었다. 인화의 과정을 거치지 않아도 화면 상으로 잘 들여다 볼 수 있다. 심지어 확대나 축소, 포토샵으로 마음에 들지 않는 색상이나 구성 조정하기와 같은 작업들이 가능해졌기 때문에, 인화지에 각인된 형태로서의 사진과 사진들의 묶음은 어느새 낡고 고루한 개념이 되어버렸다.

필름 사진에서 디지털 사진으로 넘어갈 무렵에 나는 가지고 있던 여러 디지털 파일들을 세심히 골라 인화하거나 기존에 현상만 해두었던 네거티브/포지티브 필름들을 스캔하곤 했다. 두가지 형태의 사진 모두 의미가 있을 것이라고 생각했기 때문이었다. 그 당시만 해도 디지털 사진은 스마트폰이 아닌 (사진 촬영만을 위한) 디지털 카메라를 이용해서 찍어야한다는 인식이 강했다. 폰에는 카메라가 부착되어 있지 않거나 부착되어 있더라도 너무나 조악한 품질이었기 때문이다. 낮은 화소수의 사진은 인화를 한다고 하더라도 무척 작은 사이즈가 되거나 울퉁불퉁하게 픽셀이 깨질 우려가 있었다. 그래서 높은 화소수와 사진에 부여할 효과에 대한 자유도 (아웃포커스나 노출/조리개 조절 같은 것 말이다)가 클 수록 기기에 대한 만족도가 올라가는 듯 보였다.

2008.2., Seoul

Voigtlander R3A + Nokton 40mm F1.4, Fuji superia 200, Konicaminolta SCAN DUAL IV

한 컷과 또 다른 한 컷에 담기는 정성은 디지털 카메라가 필름 카메라를 따라올 수 없었다고 생각되지만, 결국 이 것도 태도의 문제였다. 애초에 SLR 카메라가 나타나게 된 배경에도 눈에 보이는 그대로 필름에 담기길 희망한 것이기 때문에, 어떤 발전된 기술이 이를 구현하면 그만이었다. 24장이나 36장의 필름을 통해 세상을 바라보더라도, 모든 컷이 진중할 필요는 없었다. 다만 한번의 출사에 담을 수 있는 장면의 양이 제한되어 있다면 좀 더 차분해질 것을 기대해 볼 수 있을 뿐이었다.

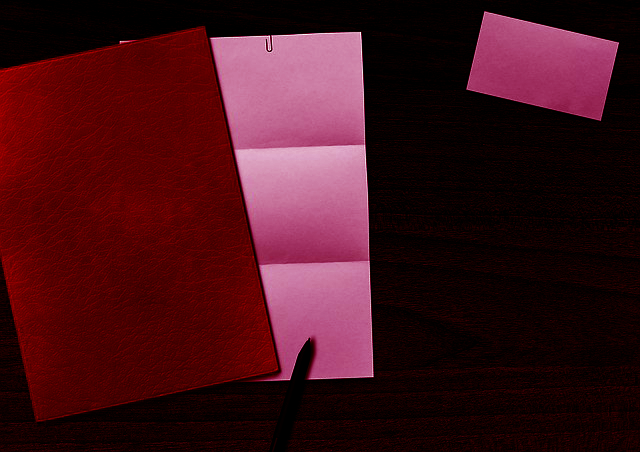

축적된 사진이 늘어날수록, 현상된 필름이 쌓여갔고 디스크에 저장된 파일들이 많아졌다. 하지만 그만큼 개개의 사진에 대해서는 신경을 덜 쓰게 되었다. 사진은 영구히 저장되는 것, 굳이 신경쓰지 않아도 언젠가 찾아보기 쉬운 것처럼 인식되었기 때문이다. 사진은 모니터에 모습을 재현할 수 있으며 쉽게 닫았다 열 수 있는 것으로 변했다. 특별한 때와 장소가 아니면 굳이 인화에 대해서 신경쓰지 않게 되었다. 그래서 언젠가부터 인화지의 질감에 대한 느낌을 차츰 잊어버리게 된 것 같다. 사진 앨범을 들추어 볼 때의 무게감, 인화된 사진을 매만질 때 느껴지는 존재에 관한 상상들.

사진을 찬찬히 들여다보게 된 때가 언제인지 기억해본다. 소중한 존재들, 과거의 기억들에 쉽게 닿을 수 없을 때면 사진을 매만지곤 했었다. 물리적으로는 단지 매끈하거나 까끌한 인화지의 질감이라고 하더라도, 만지는 행위와 촉감을 통해 존재에 닿는다는 상상을 했다. 사진이 비록 완전한 현재를 반영하지는 못하더라도 물화(物化)된 기억이란 그만큼 존재성이 드러나는 것이었다. 하지만 이제는 인화를 잘 하지 않고 화면에서 보는 것으로 만족하게 된다. 촉감은 사라졌고 시각은 전자기기를 통해 디코딩을 한번 거쳐야 비로소 충족되는 것이다.

어느샌가 수많은 사진들의 표지를 잃어버리게 되었다. 어차피 잘 저장되어 있다는 믿음으로 들추어보지 않게 되었다. 사진 앨범을 뒤적거릴 때의 촉감과 무게감은 키보드와 마우스의 버튼 몇 개를 누르는 것으로 대체되었고 한번 찾아본 뒤에는 쉽사리 잊어버린다. 만질 수 없는 사진이란, 간편하고 편리하며 그만큼 가볍다.

오늘도 포스팅 잘 보고 갑니다~ @qrwerq님

잘 보아주셔서 감사합니다. :)

쉬운 건 가벼운 것 같아요.

저도 그런 생각 입니다. 쉬운 만큼 기회 비용을 고려하지 않아도 된다는게 자유롭지만 한편으로는 가벼울 수 있다는 걸요.

어차피 잘 저장되어 있기에 들추어보지 않는다... 그 말도 맞을 수 있겠네요 애시당초 필카도 제대로 썼던 사람이 아니라 과거의 카메라에 대한 향수도 없긴 하지만요 흠

저야 카메라에 대한 애착이 있기는 하지만, 아마 카메라 이외에 과거에 불편했지만 지금은 편해진 것들에 대한 향수가 하나쯤은 누구나 가지고 있을 듯 해요. 예를 들면 지금에야 IPTV로 모든 채널과 모든 컨텐츠를 한번에 접할 수 있지만, 예전에 평일 저녁 6시나 일요일 아침에 공중파에서 방영했던 만화 같은 것도 떠오르네요.

굳이 그렇다면 플로피디스크로 옮기던 고전게임이 아닐까 싶군요 ㅋㅋㅋ 그 시절 그 알록달록한 색감과 간절함이 좋았는데 ㅎㅎ 맞습니다 누구에게든 그런 것이 있겠지요^^

저도 그 당시의 게임들 참 좋아합니다. 640 kb의 메모리를 가급적 소모하지 않으려고 삽질(?)하며 게임 돌렸던 기억이 납니다.

이미지 사회라 더 그런 거 같기도 해요

빠르고 강렬하게 소비할 수 있는 특성을 가진 매체가 지금 사회에서는 각광을 받곤 하니까요. 제작과 보관도 그리하면 좋고요.

저는 디지털 디바이스에 저장한 메모와 수첩에 한 메모 중 어느 하나가 가볍다고는 생각하지 않습니다.

저도 질에 있어서는 두 방식의 경중을 따질 수 없다고 생각합니다. 다만 저는 기술이 매체를 다루는 사람의 태도를 결정한다고 생각해요. 대부분의 인간은 (기술로부터 주어진 행위의) 구조를 이겨내기보다는 순응하는 것을 따른다는 입장이기도 합니다.

글을 잘 쓰시네요. 감사합니다.

좋게 봐주셔서 감사합니다. 닿아서 다행입니다.

예전에는 셔터 한번 한번을 정말 신경써서 찍고..

사진관의 부름을 기다리고..

결과에 좌절(?)하곤 했는데.ㅋㅋㅋ

말씀하신거처럼 여행을 다녀오면 수천장의 사진을 찍지만 잘 들여다 보지 않는것 같아요.

찍고 저장할 수 있는 사진의 갯수가 많았기 때문에, 그리고 언제라도 잘 들여다볼 수 있다는 믿음으로 오히려 사진들을 가만히 놓아두게 된 것 같다는 느낌입니다. 손에 잡힐 수 없는 형태로 사진이 변모하면서, 쉽게 접근 가능하지만 그만큼 접근 가능하다는 생각때문에 잘 들여다보지 않게 된 것 같아요.

가끔은 두껍게 만들어진 종이 앨범들이 그립습니다.

저는 디지털 카메라 등장하고 나서, 제 기억력이 퇴화했다고 생각했어요. 스마트폰 이후로는 말할 것도 없고요. 기억하겠다는 의지로 사진을 찍는 것은 아닌데 사진으로 남기지 않은 것은 정말 없었던 일처럼 감쪽같이 기억에서 사라지기도 하고요.

기기나 기계에게 우리의 일부를 맡겨놓는다는 느낌이 들어요. 맡겨 놓을 때 어떻게 되찾을 지에 대해서는 사실 우리가 잘 고민하지 않는 것 같습니다. 예전에는 전화번호도 많이 외우고 다니곤 했는데, 사실 요즘에는 쉽지 않지요. 기억의 방임 같은 느낌이기도 해요.