بومدين بلكبير: كنت لصًا فاشلاً

بومدين بلكبير

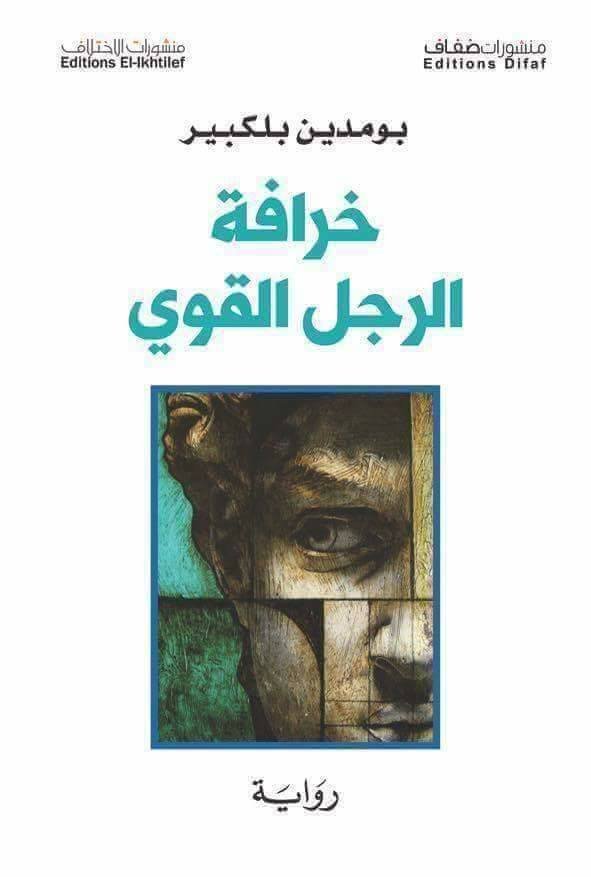

كاتب وأكاديمي جزائري.. نشر بومدين بلكبير مجموعة مهمّة من الدّراسات والأبحاث، في كتب وفي مجلات ودوريات محكّمة. وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية العربية والدّولية. صدرت له عدة أعمال منها: "الرّبيع العربي المؤجّل"، "إدارة التغيير والأداء المتميز في المنظمات العربية" و"خرافة الرّجل القوي" (رواية). في حواره مع "نفحة"، يتحدّث بومدين بلكبير عن تجربته الشّخصية، في الأدب وفي الحياة.

- ما هو دور الرّواية في بناء المجتمع؟ وهل بإمكانها المساهمة في التغيير نحو الأفضل؟

- بومدين بلكبير: أعتقد أن الرواية قادرة على المساهمة في دعم التغيير وتوفير أهم المتطلبات لبناء مجتمع عصري ومتفتح على الآخر المختلف، وهي إذ ذاك تساهم بدرجة أكبر من غيرها (مقارنة بالأجناس الأدبية الأخرى)، نظرًا لحساسيتها ولقدرتها على تناول مواضيع شتّى، ولقابليتها على استخدام أدوات وخطابات متنوّعة، ما أعطاها قدرة مائزة ومنحها كفاءة وفعالية ومرونة، يصعب أن نجدها متاحة لدى جنس أدبي آخر. هذا بالإضافة لما تعرفه من قبول وانتشار واسع بين مختلف فئات المجتمع دون إستثناء.

لذلك كانت علاقة الأنظمة الاستبدادية في أغلبها غير سوية بالمثقفين والأدباء على مرّ العصور، وقد يخيفها مجرد خبر نشر رواية ويبث الرعب فيها بشكل غير متوقع، فتلك الأنظمة تخشى على بقائها واستمرارها من رواية! لأن الرواية تكشف أكاذيبهم وتضعهم عراة أمام حقيقتهم. وتنتصر أولا وقبل كل شيء للإنسان أينما كان وللجمال وللقيم الإنسانية، وتثور ضد القبح، كما هي من جهة أخرى احتجاج ضدّ الظلم والتّخلف والعنف ورفض لكل السلوكيات التي تكبح الحريات وتقيد التفكير في أي زمان أو مكان.

- لكن ما تطرقت إليه يحدث في البلدان المتقدّمة، حيث نجد معدل القراءة قوي في الأوساط الشّعبية، وإعلام ثقافي قوي يروج للعمل الأدبي.. وليس في بلداننا المتخلفة، فمعدل القراءة ضعيف جدًا، وإعلام ثقافي دون المستوى ..

- ما ورد في إجابتي أعلاه لم يكن مطلقا، أو مجرد تعميم، خاصة وأنني ذكرت أن الرواية "تساهم" في إحداث التّغيير، ما يعني أن هناك عوامل أخرى ومتطلبات أساسية يشترط توفرها حتى تتحقق سيرورة التغيير. فطبيعة سؤالك السابق (المفتوح) والذي لم تفرض فيه أي سياق أو تقيده بمناخ معين تطلب إجابة مفتوحة. وأتفق معك بخصوص المنطقة العربية على اعتبارها بيئة متخلّفة. غالبًا ما لا تكتمل فيها الشّروط الموضوعية والذاتية والمتطلبات الأخرى لإنجاح التغيير، فالرواية بذلك تجد نفسها وحيدة ويتيمة وتفقد جزء مهما من فعاليتها ومن حيويتها في التّأثير الاجتماعي وفي صناعة التغيير. ومتى اجتمعت عناصر وظروف وعوامل التغيير الأخرى، وجدت الرواية المناخ المناسب للدفع نحو التغيير؛ فلا يمكن الحديث عن أدب مؤثّر أو رواية فاعلة في المجتمع بإعلام ثقافي هزيل وضعيف ومحدود الانتشار.

باتت الصفحات الثقافية لأغلب الجرائد العربية باهتة وبلا معنى. طبعا لا يمكن هنا التعميم، لكن لا يمكن في ذات الوقت التهرّب من الاعتراف بأن انتشار واستشراء هكذا ممارسات ومسلوكات بات يؤشّر على مرض ثقافي خطير جدا يهدد المشهد الثّقافي ككلّ في مجتمعاتنا المتخلفة. وبخصوص المقروئية. لا أحد ينكر أن المنطقة العربية والانسان العربي في ذيل الترتيب، لكن في ذات الوقت من الجحود تجاهل الرواج المعتبر في المقروئية الذي تشهده الرواية في السنوات الأخيرة بالمنطقة.

من كتب بومدين بلكبير

- حدثنا عن روايتك "خرافة الرجل القوي". كيف ولدت فكرتها؟ وما هي ظروف كتابتها؟

- ولدت فكرة الرواية لحظة أدركت تلاشي الخطّ الفاصل بين ما يمكن أن نتوقعه أو نتخيله وبين ما رسمه لنا واقعنا البائس وكل ما يحيط بنا من خراب، لحظة بدأ ذلك الصراع بين المخيلة والواقع ينهشني، ويعصف بما تبقى لي من صبر! أيهما سينتصر في النهاية، المخيلة أم الواقع؟ أردت من خلال فعل الكتابة أن أحفر في الذاكرة كي أُلامس جوهر الحقيقة فيما يتجلى لنا في الواقع من قبح مستشر بشكل صادم أو جمال على انحساره وندرته، دون أن أضع أدنى حدود أمام الخيال، عدا إكراهات الكتابة الفنية المطلوبة في هكذا نصوص إبداعية؛ الأمر لم يكن هينًا ولا سهلاً كما قد يبدو من ظاهره، بقدر ما استنزفني وأنهكني إلى حدّ أنني قررت أكثر من مرة التوقف عن المواصلة؛ فلم أكن أنسج حروف الرواية بالنقر على لوحة مفاتيح الحاسوب أو بالخط على الأوراق بأصابع يدي فقط، بقدر ما كنت أنسجها من روحي ودمي وأحاسيسي وكل خلايا جسدي. لم أكن لحظة ميلاد فكرة الرواية أفكر في الفصل بين حدود الحقيقة وحدود الخيال، كما كنت في ذات اللحظة أخشى من إعصار الواقع المحيط بي وتغوّله، كان ذلك بالنسبة لي بمثابة خسارة فادحة وهزيمة قاسية، وكلما كنت أتقدّم في خطّ الكتابة كلما كانت مساحة الخيال تتّسع ومساحة الواقع المباشر تتضاءل، كنت أكتب وأحلم في الوقت ذاته! حتى أنني لم أعد أومن بأي حقيقة في الواقع عدا حقيقة الوقائع والأحداث التي رسمتها المخيلة في روايت

- تتميّز هذه الرواية بتعدد الأمكنة، فالبطل غير مستقر. كيف استطعت التحكم في ذلك، لأن تعدد الأمكنة في الرواية يتطلب معرفة عميقة لكل مكان، ولنفسية كلّ من يعيش فيه؟

فذلك الحيّز الضّيق الذي يخصصه الروائي للمكان، وعدم اكتمال تأثيث المكان في تلك الأعمال الإبداعية، جعلها تخرج مشوّهة فنيا وغير مكتملة سرديا. لا أغامر وأكتب عن جهل بالأمكنة، فكل الدول والمدن والأحياء التي وردت بالرواية، والتي كانت كفضاءات خصبة لتطور السرد من جهة، وللتأثير على نفسيات الشخصيات وتمثلاتها السلوكية من جهة أخرى، اجتهدت على السفر إليها وزيارتها والوقوف على أهم معالمها وأعلامها وسكناتها وحركتها، وهذا ديدني في الكتابة. فالمقيم بمدينة شارلوروا، أو ببروكسل، أو باريس، أو بوخاريست، أو قسنطينة، أو عنابة... عندما يقرأ رواية "خرافة الرجل القوي"، يدرك جيدًا أن الرواية لم تخن أدق تفاصيل النّاس وخصوصية الأحياء والشوارع بمدينته! والأمر ذاته ينطبق على أعمالي ومؤلفاتي الأخرى.

لا بد من احترام المتلقي وعدم الاستهانة بذكائه، إذ يتجه عدد كبير من الروائيين (للأسف الشّديد) إلى استغفال القارئ والتلاعب بإدراكه، الأمر الذي يقلص من دورة حياة منتجهم الإبداعي، ويضعف من حظوظه في الاستمرار والبقاء، فيطويه النسيان كأنه لم يكن. وهناك مقالات صحافية ودراسات تناولت الرواية من خلال الفضاء/المكان، من أكثرها تفصيلا دراسة بعنوان: "أثر الفضاء والزّمن في تقصي ملامح الهوية في رواية خرافة الرجل القوي لبومدين بلكبير"، نشرتها الباحثة الدكتورة فايزة خمقاني، قبل أشهر في مجلة أكاديمية محكمة.

- نجد أيضا في هذه الرواية، الحنين إلى الماضي، والشّوق إلى المكان الأول، فالبطل يعيش في الغربة. ماذا كان يريد البطل أن يقول من وراء هذا؟

- في علم الاقتصاد تتصاعد حاجات الأفراد كلما كانت هناك ندرة في الخيرات، فيشعر هؤلاء الأفراد بالنقص والألم جراء النّدرة، فتتنامى دافعيتهم لتلبية تلك الحاجات؛ وإذا عدنا للرواية نجد "جواد زهري" يعيش غربتين: غربة الوطن وغربة الغربة، فلم تطأ قدمه أرض وطنه الأم (الجزائر) منذ ولد بفرنسا لأب جزائري وأم فرنسية، وصورة الوطن عنده تتجسد سوى فيما تبقى له في الذاكرة مما رواه له والده. هذا البعد عن الوطن، عن أرض الأباء والأجداد غذى مشاعر دفينة في نفس البطل، مشاعر مختلطة يمتزج فيها الألم بالحنين، والفقدان بالوحشة. فجاءت حيثيات إغتيال سليم المهاجر غير الشرعي وما تبعها من تداعيات، سببا رئيسا في تعرية ذلك الجرح القديم، في النّبش في المواجع والآلام التي خلّفها الماضي، كالقطرة التي أفاضت كأس التمزّق والتشظي داخل كينونة جواد زهري. ما دفع في نهاية الأمر بجواد إلى قرار السّفر إّلى الوطن الأم؛ ليس بحثا عن هوية سليم المهاجر غير الشرعي الذي وجد مقتولا في حديقة بمدينة شارلوروا البلجيكية، كما يبدو في ظاهر السّرد داخل الرواية، بل بحثا خلف ملء ذلك النّقص الذي ولد معه ورافقه منذ الطفولة، بحثا خلف تلبية تلك الحاجات غير المشبعة، وإسكاتا لصوت الألم والحرمان، بحثا عن هويته المتشظية، عن وطنه المفقود! فالفرد يفقد إنسانيته تدريجيا إذا بدأ في التجرد من حاجاته الأساسية، وتوقف عن الانصات إلى ما بداخله.

- أيضا البطل يقارن بين الحياة في الغرب والحياة في بلده الجزائر، ونفهم من أحداث الرواية بأنه شخصية متشائمة إلى حدّ بعيد، هل الواقع هو من فرض عليه ذلك؟

- البطل قادم من مدينة أوروبية إلى مدينتين عربيتين، سافر من الشّمال بكل ما يمثله من تقدم وتطور إلى عالم الجنوب بكل ما ينخره من فساد وتخلّف، ومن هنا كانت الصدمات المتلاحقة التي تعرّض لها جواد زهري من أول ما وطأت قدماه أرض الجزائر. فقد نشأ وتربى بفرنسا، وتتطلب وظيفته التنقل باستمرار إلى مدن اوروبية مختلفة (ببلجيكا وألمانيا وفرنسا...)، طبيعي جدًا أن تنشأ مقارنة في ذهنه على الأقل بين كل ما يقع عليه بصره، وبين البيئة التي قدم منها، فقد تعذّر عليه التخلص من الخلفية الثقافية ومن إرث الماضي الثقيل، تلك الجراحات التي فشل الزمن في تضميدها، ما زالت إلى اليوم مفتوحة، وها هي زيارته إلى الجزائر تعيد فتح ذلك الماضي بكل صوره، تضغط أكثر على جراحات الذاكرة حتى تنزف الروح بكل تلك الكلمات والحوارات الداخلية (المونولوغ) على ما فيها من منسوب كبير من الوجع والألم!

ورغم كل ما عايشه جواد زهري في سفره وتنقلاته، إلا أنه التقط لنا ببصره وبصيرته الكثير من اللحظات والصّور والمشاهد الممتلئة بالجمال، والناضحة بالفرح والأمل، فعلى الرّغم من صدمته وما خلفته في نفسه من ألم ووجع، لم يبخل علينا من مقاسمته تلك اللحظات الباذخة بالبهجة والحنين.

- أنت أكاديمي متخصص في الاقتصاد، كيف ولدت علاقتك بالأدب، وبالرواية على وجه الخصوص؟

- هناك حياتان أجدني أعيشهما في ذات الوقت، بسلام ودون أدني تنافر بينهما، أو حتى تداخل! الحياة الأولى تمتد طولا مع التّدريس بالجامعة وما يتطلبه ذلك من تقديم المحاضرات وإنجاز الأبحاث والإشراف على الطّلبة. أما الحياة الثانية فتمتد عرضا مع الأدب وعالم الرواية، وما يتميز به المناخ الثّقافي من مدّ وجزر، من حركة وسكون. علاقتي بالأدب ولدت مع علاقتي بالكتاب والقراءة، فقد تورطت بالأمر في سنّ مبكّرة جدًا، وأنا ابن الخمس سنوات تقريبا، أتذكر محفظتي السوداء جيدا، يوم رجعت من المدرسة رفقة أمي (رحمها الله)، ومررنا بالطّريق على بيت خالي الربيعي بارة (رحمه الله)، المعلم ومدير المدرسة لاحقا، هذا الرّجل المثقف والمحبّ للكتاب والثقافة.

كانت علاقتي بخالي قوية جدا، حتى أنه كان يفضلني على ابنائه في المعاملة والاهتمام، ونشأت صداقة كبيرة بيننا؛ كنا نتناقش ونلعب الشطرنج معا باستمرار. ومن مكتبة بيته اكتشفت عشرات المجلات والدوريات، كما نشأت علاقة حميمة بيني وبين الكتب على الأقل بصريا في مرحلة أولى. ثم بعد سنتين من تلك الحادثة، بدأت في اقتناء القصص من المال الذي كنت أجمعه من تهنئة الأعياد (عيد الفطر وعيد الاضحى)، واشتريت كناشا صغيرا لازلت أحتفظ به لغاية اليوم، كنت ارسم بورتريهات للكتاب واضع جنبها ترجمة بسيطة لسيرة الكاتب. وهذا الكناش دار على كل أبناء الجيران فيما بعد، علما أنني كنت في تلك الفترة أمتلك موهبة كبيرة في الرسم ضاعت مني مع مرور الزمن لأسباب غير موضوعية وخارجة عن إرادتي.

وبعد سنة بدأت في اقتناء جريدتي "النّصر" و"المساء" كل يوم خميس تقريبا، كانت الجرائد يومذاك تباع بسعر زهيد جدا. وبعد سنوات أخرى بدأت في اقتناء المجلات من مالي الخاص، كمجلة الجيل، والعربي، والفيصل، وروز اليوسف... وغيرهم. وهكذا تورطت بالقراءة والكتابة، وشكلت مكتبتي الخاصة وأنا بالثانوية، كما كتبت العديد من النصوص الشعرية والمقالات في المرحلة الثانوية، إلى أن بدأت مرحلة النشر في الصحف اليومية وبعض المجلات وأنا طالب جامعي في مراحله الاولى.

- هناك إقبال كبير على كتابة الرواية في المنطقة العربية عموما، وعلى الساحة الجزائرية على وجه الخصوص، أولا: ما رأيك في هذه الظاهرة، وثانيا: حسب اعتقادك، ما هو السّبب؟ ثالثا: وما يكتبه الشباب اليوم هل فيه ما ينطبق عليه اسم الرواية حقًا؟

- لا شكّ أن الجميع انتبه إلى ظاهرة التهافت الكبير نحو النشر، إذ شهدت الساحة الثقافية العربية في السنوات القليلة الماضية سيلا من الكتب والإصدارات (وبالذات في الرواية والشّعر)، الغث فيها أكثر من السّمين. لكن في المقابل تعالت موجة كبيرة من الأصوات الرافضة لاستشراء هذه الظاهرة؛ فقد نسمع صوت النقد من حين لآخر، منذرا بخطورة استسهال الكتابة، ومحذرا من جسامة التطاول على الأدب والإبداع.

تحتل واجهات المكتبات في البلدان العربية مجموعة من الروايات الأكثر مبيعا، والتي تعددت طبعاتها؛ كرواية "في قلبي أنثى عبرية"، و"حبيبي داعشي"، و"أحببتك أكثر مما ينبغي"، وغيرها من الروايات الأخرى التي تنم عن توجه جديد لنسبة مهمة من القراء (لا يمكن الاستهانة بها) نحو الأعمال التي تتميز بالفقر الإبداعي والمعرفي واللغوي، وضعف الخيال، وانعدام الموهبة، وعدم التحكّم في الأدوات الفنية للكتابة. فمن يفتح أي عمل من تلك الأعمال، يلحظ كم الأخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية المرتفع، والزلات الفنية غير المقبولة، وغيرها مما تتسم به من ضحالة وسطحية في الطرح، واستغفال عقل القارئ. هذا دون الحديث عن منسوب الهلاوس والهذيان التي يبثها الكاتب في عمله، بسبب تلاشي الفجوة بين تجاربه في الحياة وشخصيته المجروحة من جهة وروايته وشخوصها من جهة ثانية.

يمكن الإقرار بأن مدعاة ذلك، راجعة بصفة كبيرة إلى ترويج "صفحات القراءة" الأكثر شعبية على وسائط التواصل الاجتماعي لمثل تلك الأعمال، خصوصا وأن أغلب تلك الصفحات يديرها مراهقون أو شباب خبرتهم ضعيفة ولا باع لهم في مجال الكتاب والأدب؛ مستوى مطالعتهم توقف عند المنفلوطي والروايات الشعبية الخفيفة. ومؤهلاتهم لا تسمح لهم بالحكم على مدى جودة الأعمال الإبداعية. لكن الواقع أن تلك الصفحات الافتراضية هي التي توجّه جمهور القرّاء وخصوصا الشباب منهم نحو تلك الأعمال الضحلة. كما يتحمل النقد كذلك مسؤوليه كبيرة في تفشي تلك الظاهرة، خصوصا وأن صوت النقد أضحى خافتا بالكاد يسمع، ونسبة كبيرة من النقاد لا يقرؤون، ولا يكلفون أنفسهم عناء تتبع الإصدارات الجديدة.

هناك الكثير من الأعمال الجادة والمتميزة ولا يوجد من يكتب عنها! في السابق كان النقاد يكتشفون المواهب والأعمال الجادة، وبالتالي يتحول الكُتّاب المغمورون إلى كتاب مرموقين بفضل النقاد، لكن المفارقة اليوم أن أغلب النقاد لا يقرأون ولا يكتبون في الغالب، ولما يشتهر كاتب ما وترتفع مبيعات كتبه، يكتبون عنه مدحا أو ذما كي يخطفوا منه بعض أضواء الشهرة، فأضحى الناقد المغمور يشتهر على ظهر الكاتب المرموق! كما أن هناك وجه أخر للمشكلة مرتبط بالناشر، فنسبة مهمة من دور النشر أضحت أشبه بالمطابع، تنحصر مهامها في طبع الكتاب والقبض من المؤلف، المهم هو المال أو الألف دولار أو أكثر، ولا يهم إطلاقا مدى جودة العمل المقدم للنشر. "الناشر الانتهازي" الذي يجوب المعارض العربية بحثا عن مضاعفة ثرواته مما يقبضه من أشباه الكُتَّاب وأنصاف المبدعين. وتتقاعس الجهات والهيئات المعنية بالضّبط والمتابعة عن القيام بمهامها وأدوارها في كبح هكذا ظواهر مرضية تضر بالكتاب والثقافة.

من جهة أخرى يمكن الحديث عن شبكة العلاقات التي ينسجها أولئك المنتحلين لصفة الكُتَّاب، فالمعارف والمكانة الاجتماعية والفئة/الطبقة التي ينتمي لها هؤلاء، لها دور مهم في استشراء الظاهرة وشيوعها في غالبية الأقطار العربية. كل هذه الأسباب وغيرها، جعلت هذه الظاهرة تعرف انتشارًا كبيرًا وامتدادًا تجاوز كل الحدود والأعراف.

Posted from my blog with SteemPress : https://www.nafhamag.com/2018/06/07/%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%86%d8%aa-%d9%84%d8%b5%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%8b/

Get your post resteemed to 72,000 followers. Go here https://steemit.com/@a-a-a